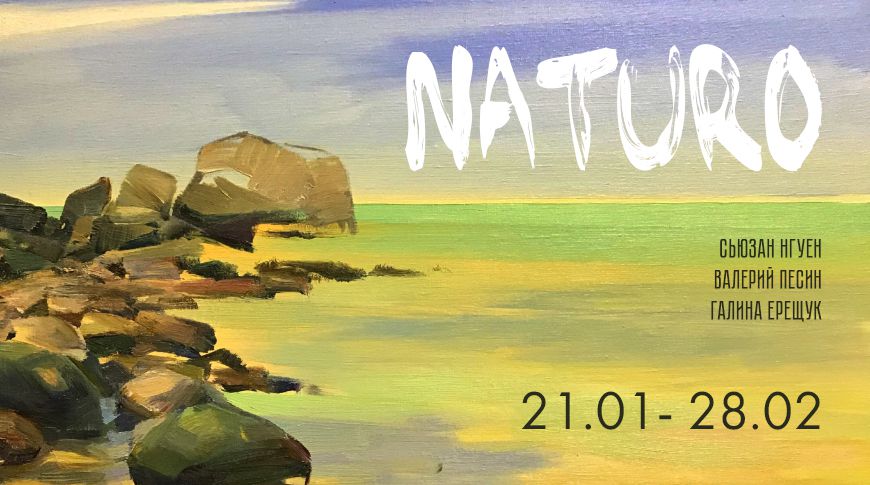

Художница Сьюзан Нгуен пока мало известна московскому зрителю.

Я заинтересовалась живописью и искусством достаточно рано: лет в 15 уже хотела работать в этой сфере, но желание стать художником пришло значительно позже, — рассказывает Сьюзан. В формировании этого в значительной мере помогло образование: сначала попробовала себя в МГХПА им. С.Г. Строганова на курсе интерьерного дизайна, но это оказалось мне не близко. Позже я приняла решение уехать в Англию, где начала изучать именно живопись.

Меня поразила разница в стилях преподавания. У нас образование очень академическое, тогда как в Англии фокус направлен на тебя, твои индивидуальные предпочтения. Если в России преподаватели хотят, чтобы ученики писали «как они», то в Англии всегда спрашивают: «Что тебе интересно? К чему ты стремишься? С чем хочешь работать?». Впрочем, сейчас я понимаю, что хотела бы нечто среднего: чтобы учили искусству, учили, как делать, но и давали свободу мысли, помогали развивать воображение.

С одной стороны, в творчестве Сьюзан Нгуен отчетливо прослеживается техническая база. Не в узком смысле — то, что часто называют «умение рисовать», и не основы композиции. В произведениях художницы чувствуется внимание к материальной составляющей картины в целом: к пастозности или лёгкости мазка, к поверхности и краске. Одновременно за каждым сюжетом — персональное переживание, зритель словно подглядывает за размышлениями сложной и чувствующей личностью. Такое ощущение создаёт проект «Эфемерный зелёный».

— Природа — основная тема моих работ. Все мои проекты так или иначе связаны с этим. Представляя серию «Эфемерный зелёный», я одновременно работаю над следующим проектом: он будет посвящён Новой Зеландии и затронет катастрофические лесные пожары в Австралии. «Эфемерный зелёный» же более личный, это история участка леса в подмосковном Пушкино, в котором я выросла. Деревьев, что я помню с детства, уже не стало из-за вырубки, но я решила воскресить лес на полотнах. Картины создавались на основе воспоминаний, старых фотографий — самого объекта изображения больше не существует, поэтому я выбрала термин «эфемерный». «Зелёный» также выбран не случайно — это протест против классического изображения «золотой осени». Ведь в самом лесу подлесок отдает холодными зелёными и синими тонами. Все названия в этой серии должны создавать атмосферу прогулки по лесу. Например, название диптиха «В 6 футах над землей» — отсылка к английскому эвфемизму «six feet under», означающему «умерший и погребенный». На картине изображено упавшее дерево – оно уже мертво, но висит над землей. В качестве материала я выбрала деревянные панели – в этом есть некая цикличность, возвращение к первоисточнику — очень гладкие, с натуральными фактурами, деревянные панели придают работам физическую тяжесть, весомость.

— Тяготение к ярким цветам, которые присутствуют в моих работах в качестве акцентов, например, красных мазков — маленькой намеренной ошибки на всех полотнах — можно считать данью моему вьетнамскому происхождению. У этого мазка есть и другая функция: я использую его как напоминание, что данного леса больше не существует. А с друзьями я шучу, что это похоже на красный фонарик, который «люди в чёрном» используют, когда стирают память. Здесь этот фонарик символизирует всплеск перед тем, как тебе окончательно сотрут память о лесе. Другой интересный эффект, который я называю аквариумом: на заднем фоне некоторых картин создается иллюзия воды, глубины, которая передается градиентом от синего к зелёному.

Особенности, которые отличают Сьюзан, играют ключевую роль в восприятии работ. Глубокий сине-зеленый – наблюдение за ним затягивает словно наблюдение за морскими толщами, оставляя лишь догадки о том, что скрывается в глубине. Контрастные же всполохи красного и иногда жёлтого придают динамику и дарят ощущение тепла, порой даже огня. Такая игра цвета вносит в пейзаж сюжетность, заставляя полотна буквально оживать в глазах зрителя.